Im Rote-Kreuz-Lager konnten sich die ehemaligen Gefangenen an Milch- und Reisbrei satt essen. Anfangs verzehrte Adolphe bis zu zwei Liter pro Mahlzeit. Allmählich kam er wieder zu Kräften. Doch seine seelische Verfassung war eine ganz andere Angelegenheit. Peinigende Unsicherheit plagte ihn. Es waren schon sechs Monate vergangen, seit er das letzte Mal von Eugenie Nachricht erhalten hatte. Es quälten ihn Fragen wie: Was? Wo? Wie? und raubten ihm den Schlaf. Die Ärzte ließen ihn nicht gehen, denn sie hielten ihn nicht für fähig, den langen und mühsamen Weg von Österreich bis ins Elsass zu bewältigen. Der letzte Zug mit zurückkehrenden überlebenden Deportierten fuhr ohne Adolphe ab.

Als Adolphe dann endlich entlassen werden konnte, musste er auf eigene Faust reisen. Er verließ das Lager mit einem Schreiben der amerikanischen Armee, das ihn zu freier Kost und Logis auf dem Reiseweg berechtigte. Er trug eine amerikanische Armeedecke bei sich und hatte sich sein einziges weiteres Hab und Gut, eine Schüssel und einen Löffel, an den Hosenbund gebunden. Es waren die Gegenstände, die er eifrig vor Lagerdieben gehütet hatte, da er wusste, dass der Verlust einer Schüssel dem Verlust von Essen gleichkam, was wiederum den Tod bedeutete. Adolphe war nur noch ein Schatten seiner selbst, als er Bad Ischl verließ. Er war taub, zahnlos und wog nur noch 49 Kilo.

Der lange Heimweg führte ihn über die französische Grenze in die Stadt Strassburg. Von dort nahm er den Zug nach Mülhausen, dessen Bahnstrecke an seinem Haus vorbei verlief. Als sich der Zug der Stadt näherte, schlug ihm das Herz bis zum Hals. Ein Teil der Stadt war vom Krieg gezeichnet und lag in Schutt und Asche. Zu seiner großen Erleichterung sah er jedoch, dass das Wohnhaus in der Rue de la Mer Rouge, 49, unversehrt dastand. Am Bahnhof angelangt, erblickte er weitere ausgebombte Ruinen, und es überkam ihn eine Welle neuer Bestürzung. Ob wohl Adolphe Koehls Friseurgeschäft den Krieg überdauert hatte? Unter Aufbietung aller Kräfte, suchte er sich einen Weg vorbei an dem Schutthaufen, der einmal ein Nachbargebäude gewesen war, und erblickte dann den intakten Friseurladen. Außerdem traf er Adolphe und Maria an, die dort arbeiteten. Der herzliche und begeisterte Empfang, den sie ihm bereiteten, belebte seinen Geist und sein Herz zersprang ihm fast vor Freude, als er hörte, dass seine geliebte Frau und Simone gesund wieder zu Hause waren. Sie warteten schon seit Wochen auf ihn.

Die Koehls erzählten ihm, dass das französische Rote Kreuz den ehemaligen Gefangenen Adolphe Arnold nicht habe finden können und ihn als vermisst geführt hatte. Emma wurde als mögliche Kriegswitwe betrachtet. Maria Koehl begleitete Adolphe nach Hause, da es ihm schwer fiel zu gehen. Die Treppen bis zur zweiten Etage zu steigen, überstieg beinahe seine Kräfte. Während er sich auf halber Treppe ausruhte, klingelte Maria an der Tür. Simone machte auf und erfuhr, dass ihr Vater gekommen sei. Doch Adolphe streifte sie mit keinem Blick, sondern ging an ihr vorbei und fiel wortlos in die Arme seiner Frau. Dann erst schaute er endlich zur Tochter, die mittlerweile fünfzehn Jahre alt war, und fragte ungläubig? „Bist du es, Simone?“ Ihren letzten Malunterricht hatte sie vom Vater mit elf Jahren bekommen.

Emma und Simone waren schon einige Wochen zuvor heimgekehrt und hatten allmählich begonnen, sich zu erholen. Dankbar, den Mann und Vater wieder bei sich zu haben, merkten sie jedoch sofort, dass er den Kampf gegen den Tod noch längst nicht überstanden hatte. Auch behinderte seine Gehörlosigkeit schmerzlich jedes Bemühen sich auszutauschen.

Adolphe schaffte es kaum zum ersten Nachkriegstreffen mit der Familie in Bergenbach. Alle Verwandten seiner Frau hatten überlebt, doch in seinem Heimatdorf Krüth hatten nicht alle überlebt. Sein Stiefvater, Paul Arnold, mit dem er sich nie versöhnt hatte, war von Granatsplittern getroffen worden und verstarb. Seine Nichte war geflüchtet, nachdem sie öffentlich gedemütigt worden war, weil sie sich mit deutschen Soldaten eingelassen hatte. Die Dorfleute hatten sie gepackt und geschoren, ehe sie sie davonjagten. Ihr Bruder starb als deutscher Kriegsgefangener in Tambow, Russland. Während des Familientreffens versuchte Adolphe, von seinen Erlebnissen zu berichten, doch man ließ ihn nicht zu Wort kommen. „Wer will denn schon von der Vergangenheit reden?“, fragten sie. „Schließlich haben wir alle zu leiden gehabt.“

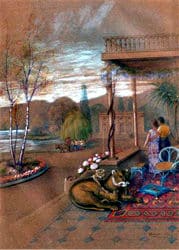

Es begann erneut der tägliche Lebenskampf. Die Lebensmittel waren knapp. Trotz Nahrungsmittel Coupons und begrenzten Zutaten zauberte Emma ständig neue nahrhafte Gerichte, um für Adolphes angeschlagene Gesundheit zu sorgen. Oft rüttelte sie ihn aus schrecklichen Abträumen wach, in denen er Kannibalen abwehren musste, und beruhigte ihn mit sanften Worten und Kräutertees. Es dauerte Monate, bis er wieder lebensfähig war. Allmählich ließ das innere Beben nach. Eines Tages zog er los und besorgte Farben, um ein Bild zu malen, welches er sich in den langen Haftjahren ausgedacht hatte. Es kostete ihn viel Kraft und viele Tage, aber als er sein Werk fertig gestellt hatte, fühlte er sich dazu in der Lage, sich wieder zur Arbeit bei Schaeffer zu melden.

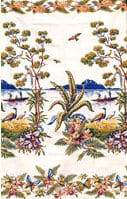

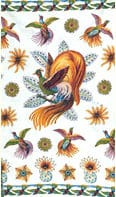

Bei einem seiner häufigen Besuche in Bern, Schweiz, traf sich ein amerikanischer Zeuge Jehovas namens Martin Habeck mit den Arnolds. Er gab Adolphe ein Hörgerät, womit sich sein Gehörschaden teilweise mildern ließ. Doch konnte er dennoch nicht gut genug hören, um wieder als Kolorist arbeiten zu können. Die Betriebsleitung bot ihm Arbeit an, die er unter Berücksichtigung seiner Behinderungen zu Hause verrichten konnte. Etwa zwei Jahre später übergab man ihm ein aufwändiges Design von einem Pariser Künstler. Er sollte Techniken erproben, dieses Muster für den Textildruck umzusetzen, dabei aber weniger Farben einsetzen, um damit die Kosten eines für den afrikanischen Markt bestimmten Stoffes niedrig zu halten. In seinem Studio zu Hause gelang es Adolphe, die erste vierfarben Komposition für den Textildruck herzustellen. Von da an arbeitete er für die Firma Schaeffer als künstlerischer Gestalter der so genannten „fancy styles“, die für die französischen Kolonien in Afrika bestimmt waren.

Trotz der liebevollen und geduldigen Pflege seiner treuen Frau, erholte sich Adolphe nur sehr langsam. Er litt nicht nur an Schwerhörigkeit, sondern sprach nur sehr wenig von seinen erlittenen Qualen, die für ihn wie offene Wunden waren. Er wollte Emma seine traumatischen Erlebnisse nicht zumuten, da sie ja ihre eigenen schrecklichen Erinnerungen zu bewältigen hatte. Zu Hause trug jeder sein eigenes Leid im Herzen und versuchte in aller Stille, damit fertig zu werden.

Eine weitere Herausforderung für Adolphe waren die Veränderungen, die er in seiner Tochter beobachtete. Die fünfzehnjährige Simone war nach fast zweijährigem Aufenthalt in einer deutschen Erziehungsanstalt still und distanziert. Das elfjährige kontaktfreudige Mädchen gab es nicht mehr. Simones Antriebslosigkeit tat ihm weh. Sie war im Alter von zehn Jahren von der nationalsozialistischen Schule gewiesen worden, und zeigte nicht das geringste Interesse, wieder zur Schule zu gehen.

Der Vater meldete sie in derselben Kunstschule an, die er als Junge besucht hatte. Simone hoffte, Missionarin werden zu können, doch Adolphe bestand darauf, dass sie erst eine Ausbildung machte. Nach dem zweijährigen Besuch der Kunstschule brachte er ihr von der Firma Schaeffer Arbeit mit nach Hause, und in den darauf folgenden zwei Jahren wuchs erneut ein enges Verhältnis zueinander. Die Maltöpfe und Pinsel halfen dabei. Zu Adolphe und Emmas großer Erleichterung blühte Simone wieder auf. Endlich kehrten Witz und Lebensfreude in Adolphes Leben zurück, auch sein Humor. Er witzelte mit Simone, dass seine Ohren nur noch zum Tragen der Brillenbügel tauglich seien.

Nicht nur die Kunst, sondern auch ihre gemeinsamen geistigen Interessen stellten den Zusammenhalt und die Bindung in der Familie wieder her. Seit sie lebend aus dem Inferno zurückgekehrt waren, hatten sie ihre christlichen Aktivitäten wieder aufgenommen. Adolphe war schon zuvor ein ergebener Verkündiger der Guten Botschaft und ein fähiger Lehrer gewesen. Jedem Wetter trotzend fuhr er auf seinem Fahrrad – demselben, auf dem er bei seiner Verhaftung gefahren war –, kilometerweit, um Menschen mit der hoffnungsvollen Botschaft aus der Bibel zu erreichen. Adolphes Augen leuchteten wieder.

Obgleich seine schmerzhaften Erinnerungen zurückwichen, erzählte Adolphe den Menschen, mit denen er die Bibel studierte, häufig, wie sehr er zu jener Zeit die gütige Fürsorge Gottes für die Familie verspürt habe, selbst als sie sich alle in verschiedenen Lagern befanden. Allein sein Strahlen und seine Wiederherstellung waren an sich schon der Beweis seiner Glaubenskraft. Simone brachte ihm zusätzlich wieder Freude und erfüllte sein Herz mit Stolz. Weniger als fünf Jahre nachdem die Familie wieder vereint war, verließ sie als Vollzeitpredigerin das Haus.

Nachdem Simone im Jahre 1950 fort ging beschloss er, ihre Arbeit für die Firma Schaeffer abends weiter zu führen. Trotz seines weiter schwindenden Gehörs behielt er diese Arbeit in den folgenden zwölf Jahren bei, denn auf diese Weise war er in der Lage, das weltweite Predigtwerk zu unterstützen. Nach fünfzigjährigem Dienst für Schaeffer wurden seine außergewöhnlichen Leistungen für die Firma mit einer Goldmedaille honoriert.

Zu seinem großen Kummer fand er eines Tages seine geliebte Emma ohnmächtig auf dem Boden liegend. Sie hatte einen Herzinfarkt erlitten. Adolphe, der nun vollständig gehörlos war, brauchte Simones Hilfe. Inzwischen hatte Simone einen Predigtgefährten geheiratet, Max Liebster, mit dem sie in Paris lebte. Die beiden Paare beschlossen, sich ein gemeinsames Heim zu machen.