Völlig überraschend bot der Besitzer der Wesserlingfabrik seinen Betrieb zum Verkauf an. Der daraus resultierende Abbau von Arbeitsstellen brachte selbst für leitende Angestellte düstere Zukunftsaussichten mit sich. Adolphes guter Ruf hatte sich weit über die Grenzen der Stadt hinaus herumgesprochen, sodass die große Textildruckerei in Pfastadt bei Mülhausen, die Firma Schaeffer und Companie, Adolphe eine Arbeit als leitender Kolorist in der künstlerischen Abteilung anbot. Es fiel ihm von Herzen schwer, seine geliebten Berge zugunsten der in der Ebene gelegenen Stadt Mülhausen zu verlassen. Die Stelle anzunehmen bedeutete, dass Adolphe über längere Zeit zwischen zu Hause und der Fabrik pendeln musste, bis eine Werkswohnung für die junge Familie frei würde. Doch angesichts der Tatsache, dass er Frau und Kind zu ernähren hatte, musste eine sichere Arbeitsstelle als vorrangig gelten. Wohl oder übel mussten sie ihr wunderschönes Häuschen aufgeben und in den dritten Stock eines Mietshauses in die Stadt ziehen. Also zog Adolphe wehmütig mit seiner Familie im Jahre 1933 in die Rue de la Mer Rouge 46, nachdem er ein Jahr lang als Pendler die Zugfahrten und vielen Stunden Trennung von der Familie in Kauf genommen hatte. Bald darauf stieg er bei Schaeffer zum leitenden Angestellten auf. Ihm oblag die Aufsicht über die Färber, die seine Entwürfe ausführten. Auch legte er den Preis und die Qualitätsbezeichnung der fertiggestellten Ware fest.

Die neue Stellung machte Schichtarbeit erforderlich. Wenn Adolphe die Morgenschicht hatte, konnte sich die Familie auf einen gemeinsamen Abend freuen. Der vernarrte Vater prüfte die Hausaufgaben seiner Tochter genauestens und las ihr laut aus seinen Lieblingsbüchern über Geschichte, Astronomie und Erdkunde vor. Emma liebte es, ihm zuzuhören während sie nähte, und sogar das Hündchen Zita schien es zu genießen und lag bei diesen Gelegenheiten zufrieden schlummernd zu Adolphes Füßen.

In der Zeitung las man von Arbeiterunruhen. Adolphe sympathisierte mit der Arbeiterbewegung und verfolgte mit großem Interesse deren Forderungen nach sozialer Gerechtigkeit. Wenn Adolphe die Nachmittagsschicht hatte, konnte die Familie gemeinsam zu Mittag essen und Simone setzte sich anschließend auf Papas Schoß während er seinen Kaffee trank. Danach radelte er zur Arbeit. Wenn er nachts um 22:20 Uhr nach Hause kam, ging er schnurstracks in Simones Zimmer und gab dem schlafenden Kind einen Gutenachtkuss.

Mittlerweile schwelten die Arbeiterunruhen immer weiter, bis es im Jahre 1936 zur großen Krise und landesweiter Arbeitsniederlegung kam. Wütende Arbeiter verschanzten sich in den Fabriken und hielten Angestellte als Geiseln, unter ihnen auch Adolphe. Zu seinem Glück kamen zum Schichtwechsel neue Arbeiter an, die bei Schaeffer Streikwache halten sollten, darunter etliche Männer, die Adolphes Aufsicht unterstanden. Sie bestanden darauf, ihn unversehrt freizulassen und sagten: „Er sieht zwar aus wie ein Angestellter, ist aber eigentlich auf unserer Seite. Wir haben ein gutes Verhältnis zu ihm.“ Die Arbeiter kannten Adolphe als einen Mann, der mit ihnen allen sanft umging und der ihnen Respekt zollte, auch wenn sein „Ja“ immer ein „Ja“ blieb und sein „Nein“ ein „Nein“.

Wenngleich Adolphe zur Arbeit weiße Hemden trug, wollte er eigentlich sein Gehalt nicht für die Anschaffung neuer, weißer Hemden ausgeben. Daher benutzte seine geliebte fleißige Frau Coupons, um in der Fabrik Stoffreste zu kaufen, aus denen sie ihm seine Hemden nähte. Adolphe war der Ansicht, dass nur Sparsamkeit und harte Arbeit das Wohl seiner Familie sichern konnten. Als Ergebnis des Streiks wurde den Arbeitern zwei Wochen bezahlter Urlaub gewährt, aber Adolphe mochte ihn nicht in Anspruch nehmen. Doch das Gesetz schrieb dies vor und die Fabrik musste schließen. Adolphe und Emma erwogen lange, ob sie sich von ihrem ersparten Geld nicht zwei Fahrräder für Fahrten in die Vogesen kaufen sollten. Letztendlich kamen sie zu dem Schluss, dass sie häufiger mit Rädern zu dritt die Bahnfahrten sparen konnten, und ihre Familien in Oderen oder Krüth besuchen könnten.

An erholsamen Wochenenden liebte es Adolphe mit Simone im Freien zu spielen oder ihr das Malen beizubringen. Der Sonntagmorgen war strikt dem Besuch der Messe vorbehalten. Nachmittags vergnügte sich die Familie bei langen, ausgedehnten Spaziergängen durch nahe gelegene Wiesen. Adolphe führte seinen friedlichen Haushalt mit strenger, doch gütiger Hand und konnte sich keine andere Lebensart vorstellen. Es trat jedoch jäh ein Problem mit Emma auf, das sich als große Herausforderung herausstellen sollte.

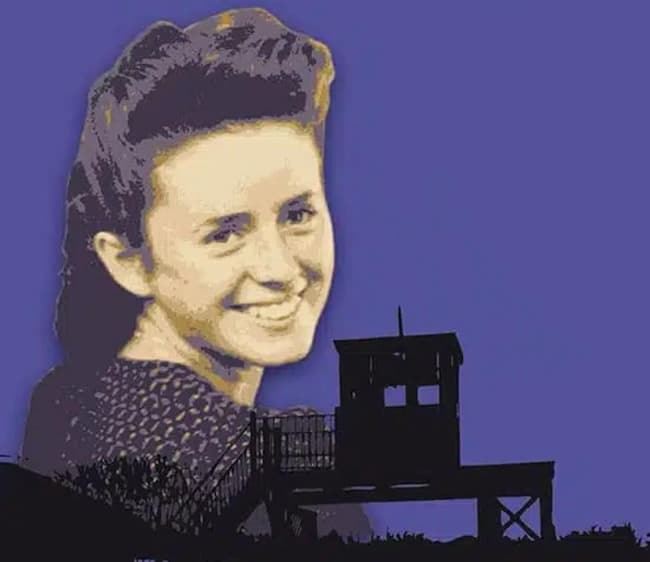

Plötzlich lag viel Spannung in der Luft, weil heftige Meinungsverschiedenheiten häufig in Streitgespräche ausarteten. Zu Beginn des Frühjahrs 1937 hatten Arnold und Emma beobachtet, wie sich ein Priester, einem Jugendlichen gegenüber ungebührlich verhalten hatte. Emma war fest davon überzeugt, dass Gott sich auf keinen Fall als Hostie von den unreinen Händen eines Priesters darreichen lassen würde. Adolphe hingegen verteidigte leidenschaftlich die Kirche als heilig und gegründet auf dem Fundament des Apostels Petrus. Gläubige hätten treu zu bleiben und Gott als Richter die Beurteilung von Einzelpersonen zu überlassen. Emma begann, eine neu errichtete Katholische Kirche zu besuchen. Adolphe besuchte weiterhin seine alte Kirche. Das Unwetter braute sich erst jetzt wirklich zusammen. Gegen Ende desselben Jahres bekam Emma drei Broschüren von den Zeugen Jehovas (bis 1931 in Deutschland auch als Bibelforscher bekannt) und kaufte sich eine eigene Bibel, um selbst darin zu forschen. Adolphe warf ihr Vermessenheit vor, weil sie es wagte, die Lehren der Kirche in Frage zu stellen. Er verbot es ihr, die mittlerweile siebenjährige Simone in die Diskussion einzubeziehen und nahm das Mädchen mit zur Sonntagsmesse.

Emma widersetzte sich und beharrte auf ihrem Recht, ihre eigene Lektüre auswählen zu dürfen. Damit versetzte sie Adolphe, der stets die persönlichen Rechte Einzelner verteidigt hatte, in eine schwierige Lage: Emmas Handlungsfreiheit stellte nun seine Autorität in Frage. Widerwillig gab er sich geschlagen. Doch er zog sich in eisige Stille zurück. Er aß und schlief kaum, rauchte unaufhörlich und verließ das Haus für lange Spaziergänge mit Zita.

Adolphe nahm Simone regelmäßig mit in die Kirche, doch die Tochter begann, unbequeme Fragen zu stellen, weil sie sich an Bibelpassagen erinnerte, die ihr die Mutter vorgelesen hatte. Etwa ein Jahr des Schweigens war bereits vergangen, als es Adolphe endgültig reichte. War er denn nicht der Mann im Hause? Er hatte schließlich die Verantwortung für seine Familie und dazu gehörte die Pflicht, alles daran zu setzen, seine Frau zu retten. Er beschloss, sich von den Zeugen Jehovas ein Buch kommen zu lassen, um die Lehren der Sekte als Unfug bloßstellen zu können. Er entschied sich für das Buch Schöpfung, weil er sich in der Astronomie auskannte. Als das Päckchen ankam, ließ er es drei Tage ungeöffnet liegen.

Das Schweigen in der Familie wurde noch bedrückender. Später erfuhr Adolphe, dass seine kluge Ehefrau die ansonsten unentwegt plappernde Tochter angewiesen hatte, still zu sein, solange sich der Vater die Angelegenheit durch den Kopf gehen ließ. Er verglich sorgfältig seine Lieblingsbücher von Abbé Moreau mit dem Buch Schöpfung und musste bald demütig eingestehen, dass die Entdeckungen, die seine Frau in der Bibel gemacht hatte, tatsächlich der Wahrheit entsprachen. In seiner Begeisterung machte sich Adolphe mit einer Bibel für seinen gläubigen Stiefvater auf den Weg, ohne sich im Geringsten vorstellen zu können, wie wütend Paul Arnold reagieren würde. Dieser ergriff die Bibel und schleuderte sie aus dem Fenster. Dann packte er Adolphe am Hosenboden und stieß ihn aus der Wohnung, mit der Bemerkung: „Du, Emma und Simone braucht euch hier im Haus nicht mehr blicken zu lassen! Wenn ihr jemals zurückkommen wollt, können wir uns in der Kirche treffen, aber erst wenn ihr zur Beichte gewesen seid und die Kommunion genommen habt.“

Emmas Familie und das gesamte Dorf bei Bergenbach verhielten sich genauso und verstießen die Arnolds. Auch in der Stadt stellten sich die Nachbarn gegen sie, als sie merkten, dass Adolphe die Kirche nicht mehr unterstützte. Ein Mann hielt es für sein gutes Recht, Adolphe Axt schwingend nachzulaufen.

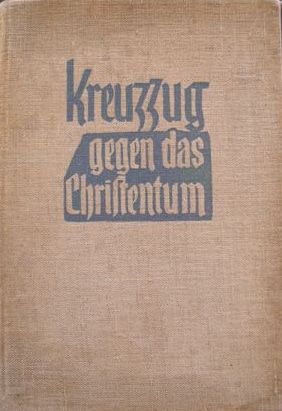

Die Isolation der Familie hatte endlich ein Ende, nachdem sie einen öffentlichen Vortrag der Zeugen Jehovas besuchten. Dort lernte Adolphe einen anderen Adolphe kennen, der mit Nachnamen Koehl hieß. Er war schon viele Jahre Bibelforscher und ein erstklassiger Friseur in der Stadt. Als regelmäßiger Kunde im Friseurgeschäft fand Adolphe in seinem Namensvetter Adolphe Koehl einen treuen Freund und Mitstreiter. Durch ihn erfuhren die Arnolds von dem Buch Kreuzzug gegen das Christentum, das authentische Berichte über die schrecklichen Leiden der Zeugen Jehovas unter nationalsozialistischer Verfolgung und in Konzentrationslagern enthielt. Ihr Ausharren und die Treue zu christlichen Prinzipien, selbst angesichts von Verfolgung und Tod, bestärkten die Arnolds in ihrem Entschluss, dem Beispiel dieser unerschütterlichen Christen zu folgen.

Das Buch « Kreuzzug gegen das Christentum » 1938 von Jehovas Zeugen veröffentlicht, berichtete von grausamen Gräueltaten, welche an Zeugen Jehovas in nationalsozialistischen Konzentrationslagern verübt wurde und enthielt auch Pläne der Lager Sachsenhausen und Esterwegen.