Es war das Jahr 1923. Adolphe musste sich zwei Herausforderungen stellen. Erstens lebte Emma auf einem Berghof in Bergenbach, das zu einem Nachbardorf gehörte. Die jungen Männer des Dorfes sahen es nicht gern, wenn ihre Mädels von Männern aus Dörfern weggenommen wurden, die sie als minderwertig betrachteten. Adolphe, der friedliebend war, ließ sich zu keinen Kämpfen mit ihnen herausfordern. Wenn er sah, dass sie sich zusammenrotteten, verbarg er sich und nahm lieber den steilen und beschwerlichen Waldweg zu Emmas Haus, anstatt durch das Dorf zu gehen.

Zweitens wollte er nicht vorgeben, jemand zu sein, der er nicht war, wenngleich ihm ein gutes Verhältnis zu seinen zukünftigen Schwiegereltern sehr am Herzen lag. Emmas Mutter plante für ihre älteste Tochter eine große Hochzeit. Im Elsass bedeutete dies, dass das Brautpaar am Freitagabend zur standesamtlichen Trauung erschien und anschließend mit den engsten Verwandten in ein Café ging. Zur Nacht würde sich das Paar wieder trennen, denn erst nach der kirchlichen Hochzeit am Samstagmorgen galt es als richtig verheiratet. Der kirchlichen Zeremonie würde dann ein vierstündiges Festessen folgen, zu dem auch entfernte Verwandte eingeladen würden, gefolgt von einem Abschiedsessen am Sonntag. Für diese Hochzeitstradition wollte sich Emmas mittellose Mutter soviel Geld leihen, dass sie ein Jahr lang hätte die Schulden abbezahlen müssen.

Für Adolphe war es jedoch keine Schande, trotz harter Arbeit arm zu sein. Wahre Werte ließen sich nicht mit Geld messen, so war seine Auffassung. Sein beharrliches „Nein“ führte zu Spannungen. Um den Frieden wiederherzustellen, erklärte er sich bereit, den überhöhten Preis für die Lesung einer besonderen Hochzeitsmesse im Heiligtum von Oderen zu bezahlen. Sie kostete ein Vermögen: Fünf Franken. Das Brautpaar war erleichtert, als zwei weitere Paare sich der Messe anschlossen, denn auf diese Weise konnten sich die Paare die Kosten teilen!

Das Brautpaar hatte es zunächst sehr schwer. Adolphe besaß lediglich ein Wochengehalt in bar und ein geringes Sparguthaben, das er als Notgeld für etwaige Arztrechnungen beiseite gelegt hatte. Seine 25jährige Frau Emma verließ Bergenbach mit dem Geld, das sie für ihre letzten drei Arbeitstage erhalten hatte und der bestickten Bettwäsche als Mitgift. Sie zogen in das Dorf Oderen und mieteten ein winziges Zimmer bei einer älteren Dame, die ihnen aus Mitleid einen alten Tisch schenkte. Am Montag nach ihrer Trauung gingen beide zur Arbeit. Adolphe arbeitete in der Druckerei und Emma in der Weberei desselben Betriebs. Allen waren sie als arbeitsame Menschen bekannt. Stück für Stück und ihren Ersparnissen gemäß, legten sie sich die nötigen Möbelstücke zu, wobei sie auf guten Geschmack und Qualität achteten. Sie waren sich einig, dass nur wenn „das Nest“ bereit sei, an Kinder zu denken war.

Sein außergewöhnliches Gedächtnis und seine Französischkenntnisse trugen Adolphe eine Beförderung als Kolorist ein. Mit der neuen Arbeit erhielt das Paar die Einladung, in ein Häuschen namens Blättmatt zu ziehen, das in einem herrlichen Park direkt neben der Fabrik von Husseren-Wesserling lag. In dieser friedvollen Umgebung erlernte Adolphe die Kunst des Fotografierens und entwickelte seine eigenen Bilder. Auch brachte er sich bei, Geige zu spielen, um seine tiefe Schwermut zu besänftigen.

Durch den Tod verursachte Schicksalsschläge ließen alle anderen Härten des Lebens verblassen. Weniger als fünf Jahre nachdem Adolphe sein Elternhaus verlassen hatte, verlor er seine geliebte Mutter. Sein Bruder wurde Witwer und musste die beiden Töchter allein großziehen. Der Mann seiner Schwester wurde von den Rädern eines Zuges zermalmt und zwei Jahre später erlag sie selbst einem Krebsleiden. Sie hinterließ ihrem verwitweten Schwiegervater ein Mädchen und einen Jungen. Nach nur zwei Ehejahren fiel der Mann seiner Schwägerin Eugenie der Tuberkulose zum Opfer. Obwohl er jeden Pfennig zählen musste, war Adolphe großherzig und nahm Eugenie in Blättmatt auf, bis sie wieder auf eigenen Beinen stehen konnte.

Mit der Zeit bot das Leben in Blättmatt dennoch eine gewisse Sicherheit, so dass es an der Zeit war, an die Gründung einer Familie zu denken.

Die Wehen setzten bei Emma am 15. August 1930 ein, und als die Hebamme am Ende des folgenden Tages erkannte, dass es eine sehr schwierige Geburt war, wies sie Adolphe an, einen Arzt zu holen.

Beim Anblick der schwer leidenden Mutter, stellte der Arzt Adolphe vor eine schreckliche Wahl: „Wen soll ich retten, die Mutter oder das Kind?“ Ohne einen einzigen Moment zu zögern, bat er den Arzt unter allen Umständen, das Leben seiner innig geliebten Frau zu retten. Sowohl die Mutter als auch die Tochter überlebten. Obwohl Adolphe streng katholisch war, hielt er es für seine eigene Verantwortung, darüber zu entscheiden, ob er weitere Kinder in die Welt setzen würde. Und er beschloss, dass das Neugeborene, sein erstes und letztes Kind bleiben sollte.

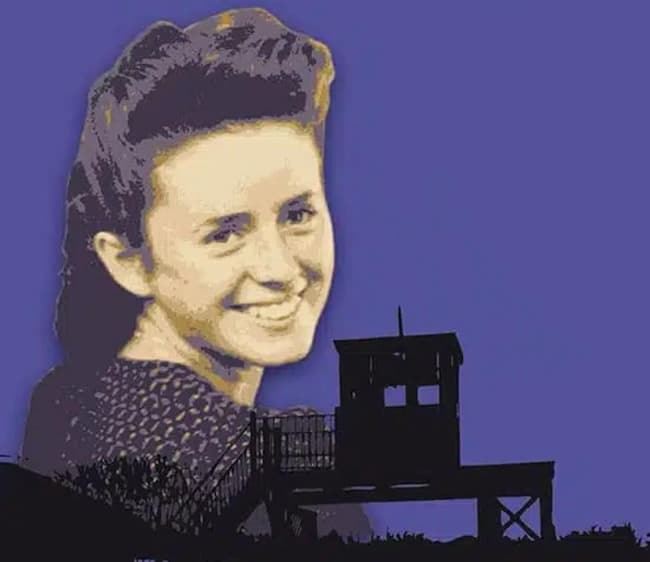

Die stolzen Eltern nannten das Kind Marie Simone.